Longtemps, le don était présenté comme un appoint de revenus sympathique, réservé à des médias radicalement engagés, cannibalisant l’abonnement, et condamné par la sociologie de l’âge. Pourtant, en France, comme dans plusieurs pays européens, il connaît une dynamique inédite : il progresse dans le chiffre d’affaires des titres historiques autant que des émergents, et attire des publics plus jeunes.

Pourquoi alors les médias peinent-ils à prendre — enfin — le don au sérieux ? De coriaces idées reçues déjà, et un déficit d’exemples concrets. Du Guardian à Vert, en passant par La Croix, StreetPress, ou Kometa, voici ce que montrent les faits quand on soulève le voile : un modèle qui séduit des éditeurs, mobilise de nouveaux lecteurs, et finance un journalisme d’intérêt public, ouvert, qui rend des comptes.

À l’occasion de The Audiencers Festival à Paris, nous avons exploré le modèle du don avec Médianes, studio qui aide les médias à renforcer leur indépendance éditoriale, économique et technique avec une approche 360°. Au programme : une table ronde avec The Guardian, La Croix et Kometa sur l’acquisition et la conversion, puis un atelier où nous avons partagé nos bonnes pratiques de campagnes chez Médianes avec les cas de Vert et de StreetPress.

Voici 8 idées reçues sur le don, démontées et illustrées.

Idée reçue n°1 : « Il n’y a pas de cadre, ni d’avantage ».

C’est bien sûr faux. Si le don a longtemps été vu comme une source de revenus ne fonctionnant que dans des pays à forte culture philanthropique, ce n’est plus vrai aujourd’hui — et le cadre juridique français y a beaucoup contribué.

Depuis 2015, l’« amendement Charb », une disposition adoptée après l’attentat contre Charlie Hebdo, permet aux entreprises de presse d’information politique et générale de recevoir des dons défiscalisés via des associations dédiées au pluralisme de la presse. Concrètement, un particulier peut déduire 66 % de son don (dans la limite de 20 % du revenu imposable) ; les organismes Presse & Pluralisme et J’aime l’info assurent la collecte et la traçabilité. Un argument de taille qui place la France dans une position avantageuse vis-à-vis de ses partenaires européens.

Idée reçue n°2 : « En France, le don est marginal ».

Il ne l’est plus. Comme le documente La Revue des médias de l’INA, la plateforme J’aime l’info a collecté plus de 7 millions d’euros en 2024, contre 5,1 millions en 2023 et 1,8 million en 2020, avec une trajectoire qui pourrait dépasser les 10 millions en 2025 ou 2026.

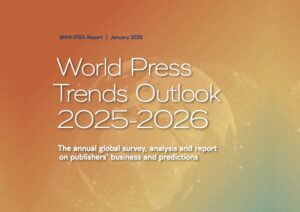

Sur le terrain, le don peut financer la totalité d’un modèle : à l’image de Reporterre, média pionnier en France qui revendique 98 % de financement par le don en 2024, en hausse de 30%. Comme détaillé dans leur rapport d’impact, cela représente 3,5 millions d’euros, fruit des dons de 45 821 donatrices et donateurs, avec 2 millions de visiteurs uniques sur son site web et plus de 180 000 inscrits à ses newsletters. On peut citer également Vert, nouveau média de l’écologie lancé en 2020 qui annonçait en 2024 des revenus financés à 90 % par le don, avec plus de 12 000 soutiens financiers, plus de 120 000 inscrits à leurs newsletters et 340 000 followers sur Instagram.

Et ils ne sont pas seuls : côté investigation, le média spécialisé sur l’extrême droite, StreetPress communique sur 36 % de revenus issus des dons en 2023 et une croissance de 77% en 2024 ; Disclose, approche les 60 %, tandis que le breton Splann! atteint 75 %. On n’est plus dans l’exception : ce sont des lignes stables et pilotées.

Idée reçue n°3 : « Ça n’intéresse que des militants ».

The Guardian a construit le contre-exemple depuis une dizaine d’années. Sans fermer l’accès à ses contenus, le titre repose sur une vision claire « Open to all, funded by many, beholden to no-one » — comprendre ici « Ouvert à toutes et tous, financé par un grand nombre, redevable à personne ». Le public qui le soutient n’est pas un cercle militant qui s’auto-alimente, mais un ensemble large de lectrices et lecteurs qui défendent un bien commun parce qu’ils en perçoivent l’utilité. La nuance est essentielle : l’adhésion ne vient pas d’une identité de camp, mais d’une promesse d’intérêt public et d’un contrat de confiance.

Les motivations avancées sont constantes : protéger la liberté de la presse, préserver l’indépendance éditoriale, soutenir l’enquête, reconnaître la fiabilité et la qualité du travail, et exiger des comptes aux puissants.

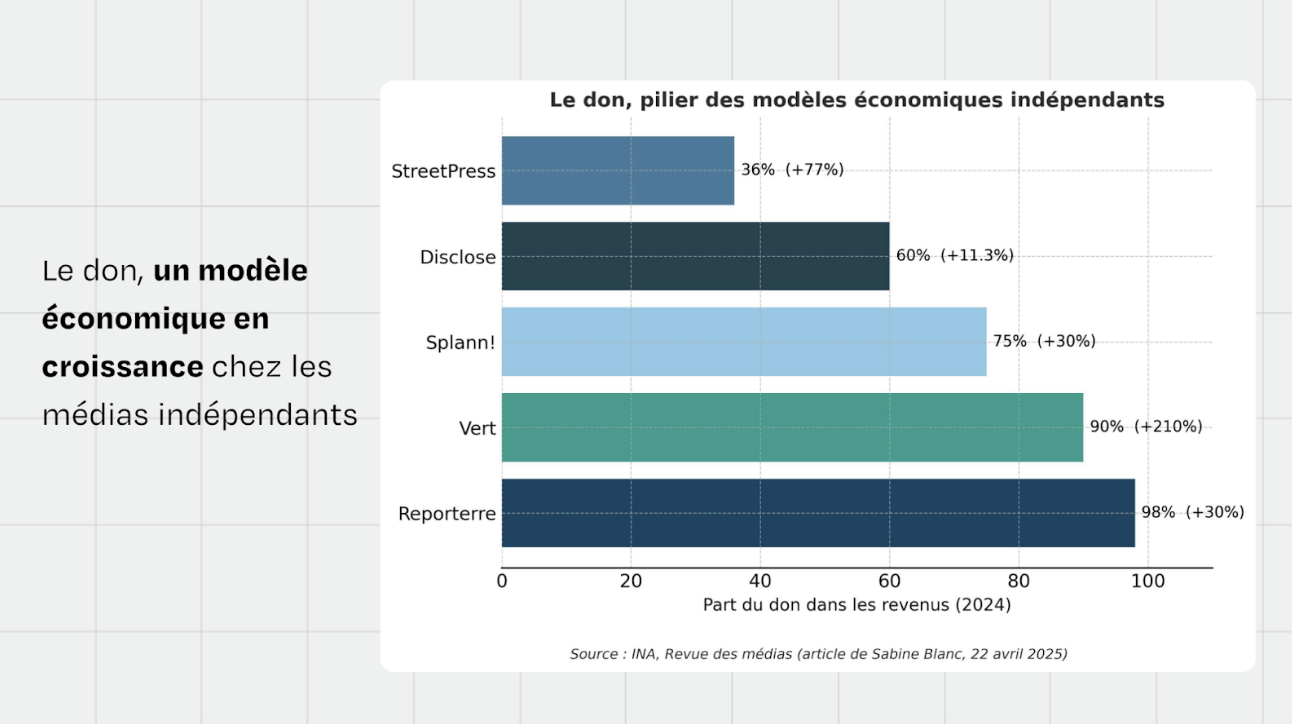

Les résultats suivent : en dix ans, les revenus issus des lectrices et lecteurs sur le numérique sont passés d’environ 5 millions de livres à 107 millions. Désormais 72 % des revenus totaux du titre proviennent du numérique (lecteurs, annonceurs et autres sources) — preuve qu’un contrat civique peut devenir un pilier économique.

La base de soutiens réguliers atteint environ 1,3 million de personnes, dont plus de 182 000 en Europe, avec une croissance d’environ 20 % sur un an.

Idée reçue n°4 : « Le don cannibalise l’abonnement ».